二十世纪美术现代性进程

︱董昕昕︱

二十世纪的中国是变革和革命的时代,整个中国以被动或主动的姿态向现代社会转型。从思想、科技到文化、艺术等各个领域,均面临着旧与新、中与西的冲突,并于困境中面临选择,最终完成现代社会的转型。在此背景下,观念、审美、图式等各方面的现代性追求及转变也成为二十世纪美术发展的主流,戏曲题材绘画应时而生,并成为其中的经典案例。

戏曲入画俗称“戏画”。戏、画之结合有着悠久的历史,早在宋代即以木刻版画形式存在,至明清亦常见于年画、书籍插图等,是扎根民间土壤、极具大众性的艺术形式。作为综合性的艺术门类,戏曲以其程式化的动作表现故事冲突,而人物是戏曲表演的绝对中心,故将戏曲中的人物入画,便基本可视作将戏曲文化入画了。本文所讨论的戏曲人物中国画,是指二十世纪,在西方文化的冲击下,中国画在突破和转型过程中,观念及语言不断探索转换,以戏曲人物为主要创作题材,且发展成熟,路径更具备近代转型意味的作品品类。出于自身文化心理和民族意识等因素,从事戏曲人物画的艺术家主要以中国画为媒介,或从油画材料逐渐转为综合材料或国画材料,最终完成中国画和中国戏、中国意味的融合。该题材的绘画发轫于二十世纪上半叶,在之后的几十年,涌现了一大批以戏曲人物见长的艺术家。他们的探索路径,浓缩了中国现代化演进中传承、探索、思变的曲折链条,更关涉社会转型、文化思潮变迁、审美观念变化等多重范畴,具备典型性意义。

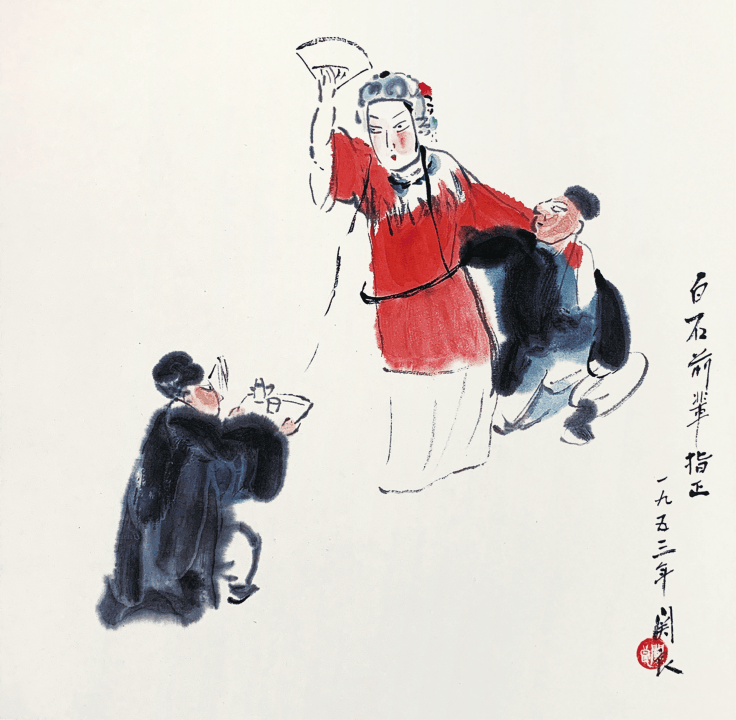

关良戏剧人物(水墨册页之一)

纸本设色纵34.5厘米 横35.5厘米 1953年

北京画院藏

一、审美理念之趋同

古老的戏曲和中国画,能在现代性进程中融合,并发展出多元、崭新之面貌,焕发新的生命力,其根本原因在于两者之间存在着深层的精神性连接,无论是外观还是内在,都达到审美理念的趋同。

以外在形式看,两者都不是以写实为目的的艺术。戏曲评论家齐如山曾总结,国剧演法,最忌写实,须处处用美术化之方式来表现。戏曲布景多为两椅一桌,大千风景皆由观众根据角色的动作完成想象,类似中国画的留白。在人物塑造上,脸谱以抽象化的勾脸、丰富的颜色来表现善恶忠奸,“大致脸上一抹颜色,则其人必有可议之点”,其塑造的是类型化人物而非具体个人。同理,中国画向来反对一味追求形似,苏东坡的“论画以形似,见与儿童邻”,齐白石的“作画妙在似与不似之间”,黄宾虹的“画重内美,不务外观”等诸多理论,都阐释了中国画的内核是对“神”而非“形”的追求。如关良所说:“变形的目的是为了写神,是为了概括对象,是为了强调形体的感染力所不得不采取的手段。”这种有意味的变形处理,使画面具备丰富的表现力。

从内在审美特征看,二者具有程式化、虚拟性、写意性等共同特点,均强调意在象外,追求意象造型。首先,两者都使用高度程式化的艺术语言。戏曲从舞台布景、站立坐落,到唱念举止的特定组织,称为“程式”。程式使得戏曲“歌唱之曲折悠扬,说白之抑扬顿挫,念诗念联亦皆有腔有调”。这与中国画中结构、笔墨的程式化处理十分相似,程式化语言是客观规律和主观发挥的有机结合,可增加视觉上的节奏感和韵律感。其次,两者都强调虚实相生的创作手法,虚实相生,实从虚出,有形但为无形造。戏曲中的“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,演员以虚拟的动作表演虚拟的环境,使得观众在其中感受无尽的意蕴。中国画中也同样有计白当黑、以小观大等法则,小亭方丈,能容纳万千胜景。且两者在时间、空间处理上均有极大的灵活性,均突破了自然的限制,以获得更大的表现力……凡此种种,集中体现出中国传统艺术对传神写意的审美追求,其关注的向来是物象的精神本质,探寻的是心灵的体验,而非客观认知,唯妙悟自然,情、景、境氤氲交融,造化和心源结合,才是至高境界。

中国画和戏曲,作为人类观照世界的一种方式,均蕴含了深厚的中国传统哲学思想、审美观和人生观,其外在形式随着时代变化不断自我变革,吸收、融汇新元素,并不断拓展。以戏入画的成功,本质在于两者从外在形式到精神内核的趋同,故而才能在纷繁交织的现代性进程中和谐交融,焕发出强大的革新能量。

关良游龙戏凤

纸本设色纵67.9厘米 横34厘米 1944年

中国美术馆藏

二、各抒其意——流派纷呈之探索

戏曲人物画的发展是现代性和传统文化的交织,并逐步完成现代性转型的过程。第一个发展高峰集中在二十世纪四十至六十年代,这一时期涌现了许多擅长或者专攻戏曲题材的艺术家,他们共同参与并完成了美术的现代性转换历程。关于二十世纪戏曲人物中国画的分类或分期,不同的学者从时间、造型等不同角度进行过分类阐述,不外乎以下几种趋向:深入地研究西方艺术思潮,以西润中者;立足中国本土文化,做改革式创新者;兼收中西之长,融合共通者。今日且仿效戏曲中的梅派、程派等不同派别,将以上几类趋向分门别类。它们均各成面貌,各具风韵,深刻影响了同类题材创作,成就了戏曲人物中国画的第一座发展高峰。

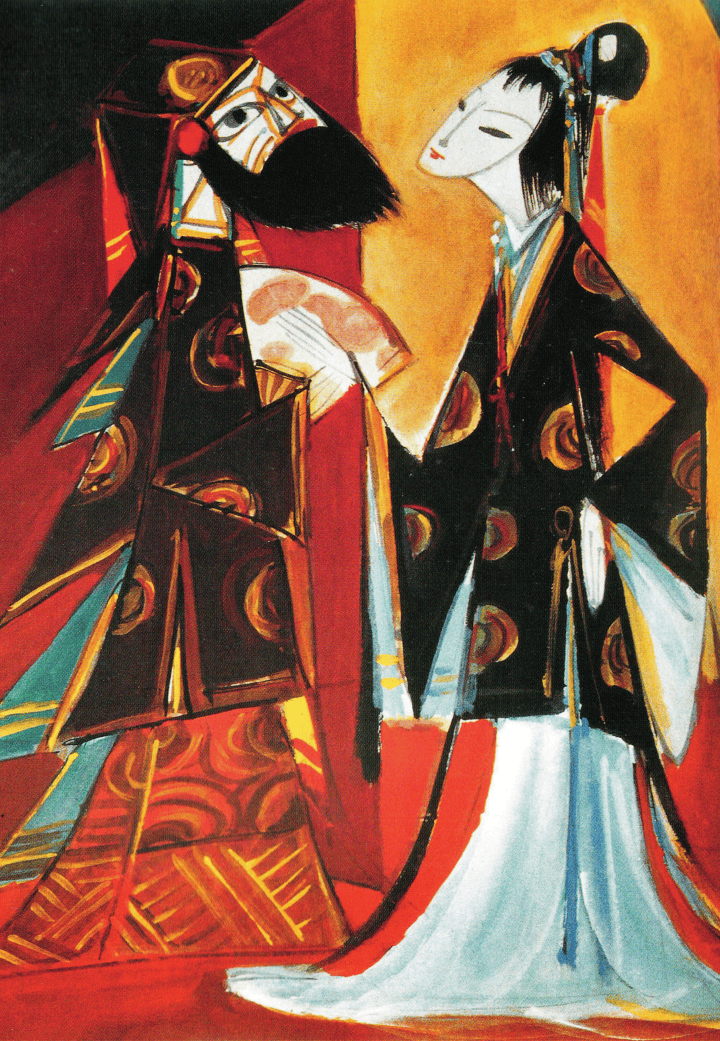

林风眠可算作是戏曲人物画“开山派”代表,他将西方现代艺术和中国画笔墨融合,其作品中印象派之光色,表现主义之线条,立体主义之变形、未来派之块面分离与中国传统人物画之情态紧密交融,带有较明显的主观情感倾向。艺术史学者翟墨将林风眠对形式语言的探索总结为四点:一是强调建构平面秩序,方构图,求静态平衡,喜特写;二是强调色彩表现力,引入光色法,运用逆光,把强烈丰富的色调和墨的基调融为一体;三是造型单纯,高度简化,融汇民间皮影、剪纸、戏曲脸谱和马蒂斯、莫迪里阿尼等在造型上的特点;四是多运用快速流动的线 — 如他本人称赞汉唐绘画说的美与生之线,传达物象内在的动象。

这四个特点在林风眠的戏曲人物画创作中尤为典型。他笔下的戏曲人物多身形修长,形体呈夸张的几何化构造,面部以正面及侧面居多,表情常为脸谱化处理,共性特征远大于个性刻画,这与戏曲的艺术特点有异曲同工之处。早期他致力于以线条和光色表现和谐、单纯的造型,二十世纪五十年代后进入戏曲人物画创作盛期,一改早期对造型“统一”“单纯”的追求,人物常置于动荡、疾速的阴郁背景中,画面富有孤寂且悲剧性的表现。在线面色块千变万化的交织中,画面充满节奏感与冲击力,其中可见较多的个人情感寄托,这与他本人彼时处于人生低谷的心态有关。作品灰暗基调下附有一丝悲剧色彩,婉转深沉中内含锋芒,观者能感受到画面传达的或淡然或孤寂或阴郁的情绪。

整体看来,林风眠的戏曲人物作品与观者之间有着较强的仿若舞台与观众之间的被审视感及疏离感,这源于他虽热衷戏曲表现,但主要是以其为创作元素,将其纳入形式语言体系之中。在他多次创作的《宇宙锋》主题作品中,显然可见对不同形式语言的试验效果。对他而言,戏曲和敦煌壁画、漆画、画像砖、皮影一样,只是用以进行创作试验的资源宝藏。他以前瞻性的判断力,发现戏曲和中国画在审美旨趣上的一致性,以及戏曲与西方现代流派在形式趣味上的异曲同工,从戏曲题材入手,在中国传统人物画的现代性发展方面,开拓出一片崭新的领域,并影响了丁立人、聂干因等艺术家。

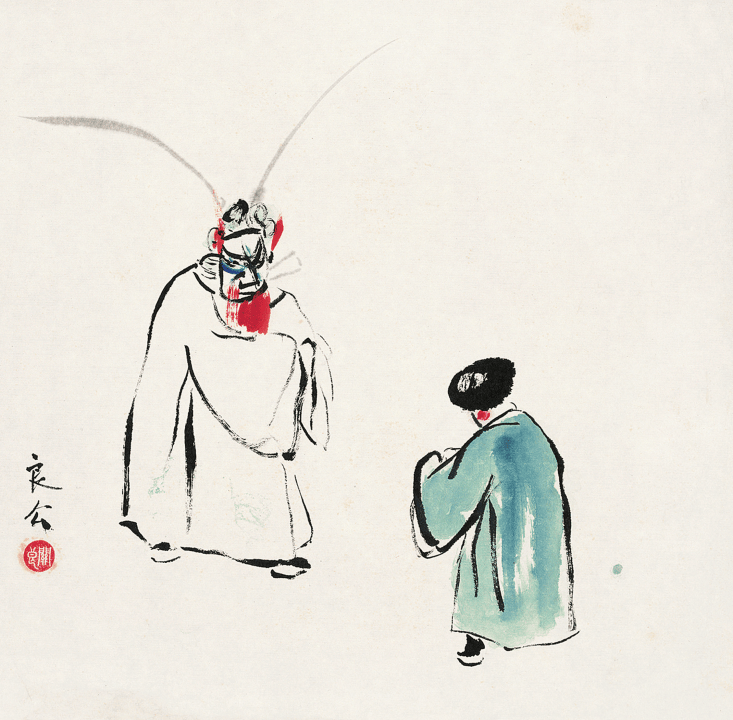

戏曲人物画真正“开一代风气”的当数关良的“奠基派”,自该派始,戏曲人物终于成为中国人物画的重要题材,并产生广泛而深刻的影响,其风格影响同期及之后的诸多艺术家,包括韩羽、丁衍庸、朱屺瞻等人。他们不仅在画面语言上做到中西交融,更在精神性方面进行了具有民族性的有效表达,形成了独特面貌。关良为留日艺术家,对绘画、音乐都颇有造诣。他作画多取京剧人物,基于对京剧的形式和内容的深入了解,他在场景和造型上力求单纯化,敢于大胆取舍。背景几乎为空,造型上大胆变形,简练明确,真正做到了有意味的造型。李苦禅曾将其画法总结为“得意忘形”。笔墨方面推陈出新,线条以迟滞、艰涩、犹疑见长,“看似‘信手涂鸦’,实乃‘惨淡经营’”,高度概括的形象和松快的笔意,使作品和人物散发出独特的魅力。

林风眠宇宙锋

纸本设色纵51厘米 横41.5厘米 约1978年

正如鲁迅所说:“要极省俭的画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。”关良同样认为塑造人物,体现其个性的关键就在于眼神的塑造,这一点与戏曲表演对眼神的重视不谋而合。他对眼部的塑造极为概括,夸张放大眼睛在脸部的比例,并以“点圆点、方形,甚至是三角、长方,或横块、直竖”的简要线条来塑造,其中明显可见对八大山人的借鉴。这种别具一格的处理方式,不仅表现了人物性格,也定格了动态的瞬间印象,体现出艺术家对戏曲中形、神、韵关系的深入研究。

对于关良在戏曲题材和人物面貌上的独特性及开拓性创造,郭沫若在《无题》中有精辟总结:

旧剧脸谱及装束,

本身已富有画意。

良公取此以为画材,

为国画别开一生面,

甚觉新颖可喜。

其笔意简劲,

使气魄声容活现纸上,

尤足惊异。

整体看来,以关良为代表的“奠基派”有两个显性特点:其一,作品与其说是塑造人物,不如说是塑造“关系”,画面取人物在舞台上的动态瞬间,表达人与人、人与环境、人与自身角色之间的关系,故而画面简拙而张力十足。其二,具备丰富的“趣”,这种趣有童趣,有谐趣,更有意趣,真正做到了雅俗共赏。在关良后,来自民间的京剧终得文人墨客青睐,戏曲人物画也成为中国画的重要题材。

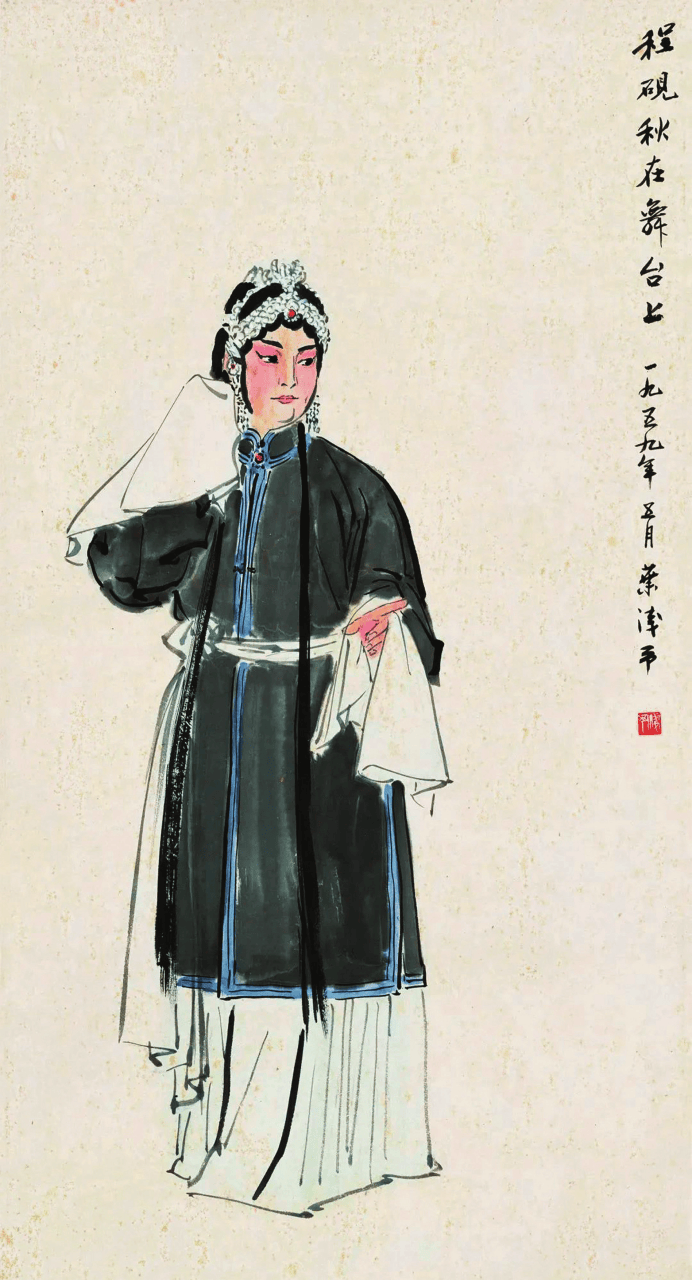

此外,还有圆润含蓄、清新优美的“本土派”,该派以叶浅予、高马德、程十发等艺术家为代表,他们从传统本位出发,致力于在中国传统中挖掘新的精神接续及形式革新。叶浅予的造型能力是在他丰富的职业履历中培养出来的,包括商业广告、时装设计、舞台布景、插图图样等,常年的速写及漫画创作积累,加之对唐宋人物画、敦煌壁画的临摹借鉴,造就了他“刻线细柔如游丝”“曲尽风姿写仪态”的创作特征。二十世纪六十年代前后,叶浅予进入创作巅峰,将笔墨趣味注入人物造型之中,线条由细变粗,由长变短,多出舒展从容之味,画面气韵流畅。这时期他创作了多幅精彩的戏曲人物作品。如《梅兰芳》,穆桂英青衣打扮,右手托举帅印,仿若下一刻即将换装出征,眉宇间气度非凡。艺术家以中锋粗笔,快速勾勒青衫及头面,再压以重墨,勾写眉眼及胸前的线帘子,线条概括传神,寥寥数笔,生动再现了穆桂英的英姿及扮演者梅兰芳的风采,画面寓动于静,富有张力,具备了中国式样的节奏美感。

高马德受叶浅予的影响很深,同样借鉴漫画的造型,大胆取舍,人物简洁传神,构图独特,作品的抒情性及趣味性中和了中国画的沉重和严肃,其总结的“不像不成戏,真像不成艺;悟得情和理,是戏又是艺”,恰当地诠释了其创作的审美取向。

以上几派艺术家的孜孜探索,为中国画开拓了新的题材领域,并为彼时中国人物画面临的困境提供了另一种出路,与当时以徐悲鸿为代表倡导的写实主义风潮一起,共同勾织出二十世纪美术的精彩局面,其后该题材绘画沿此脉络不断向前,后继艺术家们在开拓期“三派”的基础之上,做到不同程度的继承与延展,呈现愈加多元的艺术面貌,不断再攀高峰。

叶浅予梅兰芳

纸本设色纵68厘米 横45厘米 1959年

三、偶然中之必然

戏曲人物画题材在二十世纪的发展路径,其背后是中国文化和思想轰轰烈烈的现代转型进程,无论是从外在的线性发展时代、横向地域环境,还是内在转型动因方面,戏曲人物画的发轫和发展轨迹都有其必然性,并成为中国艺术现代转型中的经典样例。

时代演进的必然

直至二十世纪上半叶,西方的思想和艺术思潮,随资本涌入封闭的中国,带来了巨大冲击。中国整体文化生态呈现新旧文化不断冲突、交融的基本面貌。二十世纪初期,出于政治文化主张的需要,中国画和传统 戏曲均 被视作“保守 的”“退隐的”“虚文的”旧文化代表,成为新文化运动批判的对象,尽管面临巨大挑战,但同样也迸发出无限的活力。戏曲领域里关于新旧剧之争、戏曲改良的讨论不绝于报端。随着1912年梅兰芳率团带领传统戏曲走出国门,以及各地戏曲改良运动、国剧运动的不断兴起,传统戏曲才再次回归国人视野,成为传统文化精粹的代表、国际文化交流的重要部分,以及乱世之中大众生活的精神慰藉。传统戏曲面临的挑战与中国画面临的困境十分相似,西方写实主义、现代艺术流派成为斗争的主要武器,中国绘画衰落论成为常态。客观上讲,中国画和戏曲文化在历史长河中虽有着深厚的积淀,但也确实存在诸多积弊,这时的危机成为一剂猛药,不仅迫使中国传统艺术进行深刻变革,也为其提供了多种借鉴的良方。

地域环境的必然

现代戏曲人物画的创作群落现象,主要集中发生在上海、北京和天津等经济发达、文化开放的城市,其中,上海能成为戏曲人物画发轫的重镇,和它都市化的政治、经济、习俗、民众和社会影响等多重因素有关。

由于历史、政治和地理上的特殊性,二十世纪初的上海已经是位于世界前列的国际大都市,也是中国的经济中心,租界林立的特殊性使它政治属性较弱,客观上有了相对独立和稳定的发展空间。商业繁荣加快了现代化进程,也催生了娱乐业的发展,市民阶层逐渐成为消费主体。国内外“移民”的持续涌入,不断给上海带来新的刺激和活力,外来的电影、话剧、绘画都汇集于此,剧院、博物馆、画店等公共空间相继开放,多元和包容成为这座城市的两大特色。掌握消费话语权的市民阶层,其审美趣味也影响了艺术的发展,加之印刷出版业的迅猛发展,《申报》等各类刊物将大众的审美趣味不断传播,精英文化和大众文化之间的壁垒已然坍塌。上海文化生态的繁荣胜景吸引了一大批艺术家聚集于此,叶浅予最丰富的职业和艺术经历都发生在上海,关良也在上海美术专科学校有着“四出四入”的经历,在重庆、杭州等地辗转之后,最终仍回到上海。上海的艺术家与文学家、戏曲名家有着密切的交游,郭沫若多次撰文描绘关良的戏曲人物画,并在其作品上题字。概此种种,打造了独具沪上特色的文化景观。

戏曲方面,在传统京剧基础上创新的海派京剧广受欢迎,同其他戏曲形式共同繁荣了上海舞台,“四大名旦”“四大须生”等戏曲名角都是在上海一炮而红,戏曲的地位也从“民间乡野”登上“大雅之堂”。从权贵高官至平头百姓,都有痴迷戏曲的票友,其中也包括许多国画艺术家。关良曾说,在他之前,戏曲题材鲜有艺术家尝试,“是因为艺人没有地位,被人认为戏剧不能登大雅之堂的缘故。文人画家不屑画它,大概生怕有失身份”。关良选择了戏曲入画,固然是因其对戏曲的偏爱和研究,但也与戏曲广受欢迎的时代背景息息相关。也许只有在彼时的上海,在这个相对开放、平等和包容的现代城市氛围中,戏曲人物画才能不断获得养分,茁壮成长。

叶浅予程砚秋在舞台上

纸本设色纵98厘米 横51厘米 1959年

北京画院藏

内在自觉的必然

二十世纪戏曲人物画多种路径的探索背后,其共性表现为艺术家的探索均呈现强烈的自觉性。潘公凯在《中国现代美术之路:“自觉”与“四大主义”》中描述道:“在作为世界现代事件的组成部分的中国近现代历史巨变中,自觉的主体是传统儒学文化氛围里生长和蜕变出来的现代意义上的知识分子,自觉的客体是‘数千年未有之大变局’……总的来说,在中国近现代异常复杂艰辛的巨变过程中,知识精英之‘自觉’的主要标志,就是对于这一现代事件的策略性应对,从而有社会和思想变革的迫切需要与具体实践。”

中国艺术的现代化转型过程曲折而漫长,在特殊的时代及政治背景下,转型之路呈现极大的被动性,但作为主导力量的知识分子,他们面对时代和人生的困局,均主动、自觉地做出应对及探寻,这种自觉成为美术转型的重要内驱力之一。戏曲人物画领域的艺术家亦是如此,他们在思想观念上以开放积极的态度,试图从西方现代思想和语言图式中寻找突破之法,其中以审美观念尤为明显,西方现代艺术价值观更趋向于“表现”而非“教化”,艺术成为独立的审美活动,戏曲人物画家群创作的目的不再以启蒙教化为主,而是探求艺术的表现真谛和审美特性。在审美自觉的驱使下,振兴本土艺术的共同愿景,又使他们殊途同归,最终都回到中国古代艺术宝库中,寻求民族性的精神表达。此外,美术生态的变化催生了新兴的画家团体,许多艺术家的创作与展览、商业和大众认可均产生关联,反映到题材和图式中,也不可避免地要有受众群体的审美偏好因素,雅俗共赏也成为艺术家主动追求的目标。这种“策略性应对”的自觉,加快了艺术家对旧有价值体系的突破进程。

百岁光阴转眼消,戏曲人物画题材的发轫发展,不仅体现了中国艺术的现代性发展路径,更映射出百年绵延间时代环境、社会风尚和审美趣味的变迁,其所在的二十世纪现代性进程,表面看是文化冲突和交融,内质则反映出特定时代下人的精神之解放,有着鲜明的人文主义色彩。倪贻德曾描述:“人们为其独自的个性的写实性的表现所惊异,又其强烈的变形的表现效果使人感到灵魂的动悸。这便是二十世纪的绘画的精神。”守成、融合和创新,多样路径不断并行交会,为历史和艺术的发展注入了源源不断的活力,使中国画迎来了崭新的篇章。

关良戏曲人物

纸本设色纵34.5厘米 横35厘米

北京画院藏